●司汤达是一位复杂而富有魅力的法国小说家,他的智慧在法国文学中仅次于普鲁斯特。●尽管他在生前未获得应有的认可,但他的写作风格以简练和精确著称,常以讽刺的方式批评当时的华丽文人。●阿尔特的传记《爱情之狮》深入探讨了司汤达的情感生活和文学成就,强调他对爱情的独特理解和对虚伪社会的蔑视。●尽管他在写作上并不成功,司汤达的作品在后世得到了更高的评价,展现了他对未来的文学抱负和对人性的深刻洞察。

ROOMETA 室友计划线上文化社区

司

汤达写道:“我的一生,看到的是我自己的想法,而不是现实” —— 他对自己的评价不亚于最终清醒的堂吉诃德。司汤达的不幸在于,他在不相称的身体里拥有非凡、浪漫的思想。他拥有堂吉诃德的想象力,却有着桑丘·潘沙的体格。他狂妄而又胆小,感性而又丑陋。他希望从生活中得到的东西与他能够从生活中得到的东西之间存在着可悲的差距,而他的补偿是将他敏锐的头脑及其灵活的运作,作为他主要的资本。

在法国小说家中,司汤达是最具攻击性、最具破坏性的智者,仅次于普鲁斯特,这一点在他那孜孜不倦、机智非凡的谈话中尤为明显。从安全距离观察,他是一个既迷人又复杂的人物,拥有一颗自尊过剩的玻璃心,难以排解自己的诸多不快。在这部精彩的短篇传记中,罗伯特·阿尔特(与卡罗尔·科斯曼合作)展现了司汤达的魅力与复杂性。全书基调是克制的钦佩,但适时夹杂讽刺,恰如其分地呼应了书中主人公的品格和完美的讽刺艺术。

现在有很多司汤达传记可供选择,但我知道没有一本比这本更连贯、更文明。阿尔特先生在论述司汤达的生平时表现出文雅又富有同情心,而在分析他的著作时又表现出批评家的老练,令人耳目一新。他没有把小说家对世界的体验与他的虚构简单地联系起来,而是说明了对于这样一个孜孜不倦、具有自我意识的白日梦想家来说,生活与文学之间的交流必然是双向的。司汤达和他所有不满足现状的同类一样,早年的阅读教会了他对生活索取更多,而生活却可能无法满足他。

作为小说技巧的大师,司汤达在这里终于得到了应有的认可——这是他生前未曾获得的荣誉。他是一位低调内敛的作家,以至于他精妙的叙事技巧和创新常被忽视。尽管他的性情充满浪漫主义色彩,笔下的男女主人公也展现出与当时悲惨时代格格不入的热情与宽宏大量,但司汤达的写作风格却丝毫不显浮夸。他追求的是简练和精确,常以讽刺的笔触嘲弄同时代那些辞藻华丽的文人——尤其是弗朗索瓦-勒内·德·夏多布里昂(法语:François-René de Chateaubriand;1768年9月4日—1848年7月4日)还有维克多·雨果,他们绚丽多彩的散文与司汤达的文风截然不同。司汤达曾半开玩笑地说——这或许是真的——他每天早晨阅读一两页《法国民法典》来激发写作灵感。无疑,在19世纪最伟大的小说家中,他是最内敛、最注重心理刻画的一位。司汤达专注于迅速而准确地剖析多变的人心,而不屑于对场景或人物做冗长的表面描述。

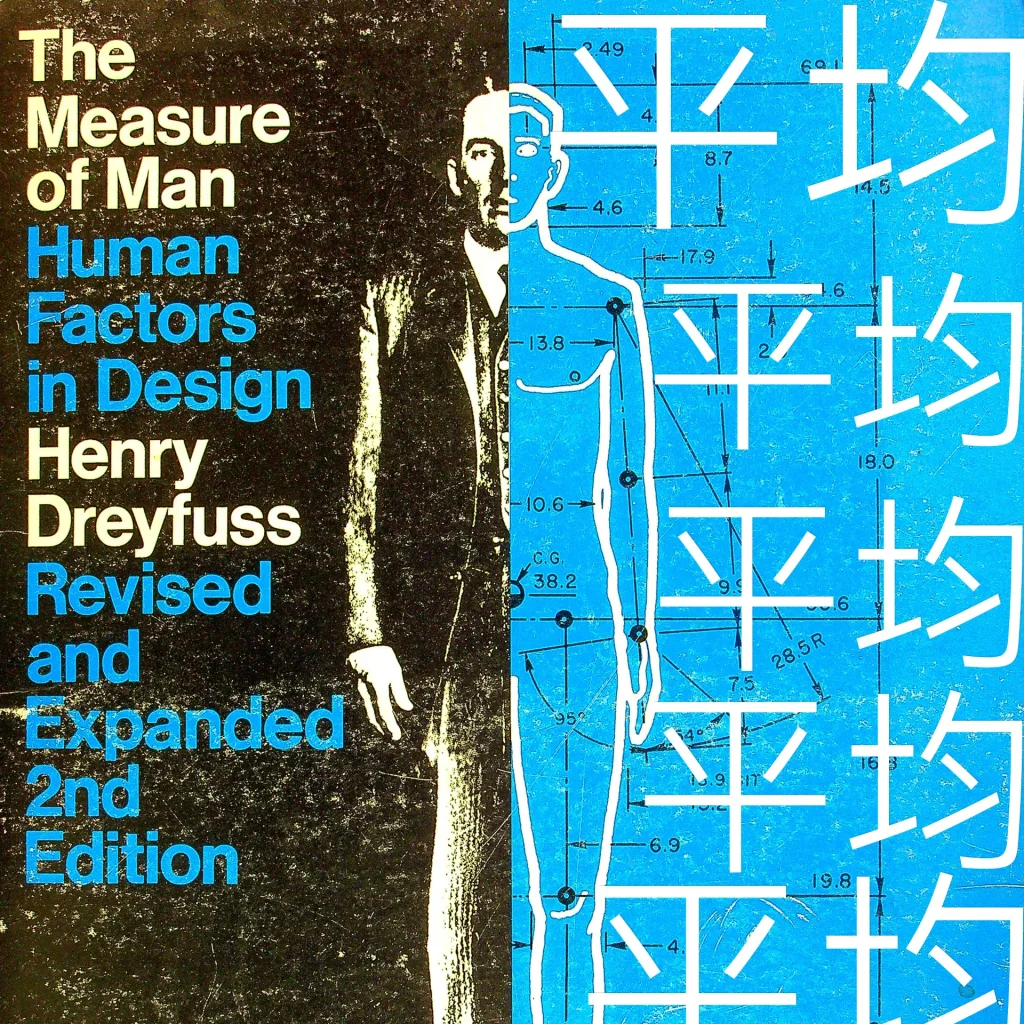

《爱情之狮》(A Lion for Love)1986

《爱情之狮》(A Lion for Love)是阿尔特先生的书名,他将大部分篇幅都留给了司汤达这位情圣。若是其他作家的传记,这种做法可能显得哗众取宠,让读者对其文学生涯望而却步。然而,对于司汤达而言,这既是负责任又富有成效的方式。因为在陷入戏剧性、持久的韵事时,没有人比司汤达更公开,更像艺术家般全身心投入。他以小说家的笔触去爱,爱得细腻、独特,甚至颇有成就。司汤达追求的不是肉体之欢,而是情感的淋漓尽致:他渴望新奇体验和自我认知。性事虽源于生理本能,往往无意识且可用金钱换取;而爱情则是心灵与智慧的交融,为这位自我意识极强的作家提供了一个体面的文学角色:情人。

阿尔特先生细致追踪了每一段难忘的恋情——安吉拉·皮特拉古拉(Angela Pietragrua)、梅蒂尔德·德姆布斯基(Methilde Dembowski)、朱莉亚·里尼埃里(Giulia Rinieri)。这些名字因司汤达的笔触而闻名,篇幅恰到好处:既不会因过于简略而显得相似,也不会因冗长而令人生厌。他直面了一个尴尬的事实:我们所了解的司汤达爱情生活,大多源自他本人的记述。在信件、日记和两卷自传中,司汤达广泛描绘了自己的情感世界。我们是否该相信这位自传作家对往昔爱情的记录?每段感情仿佛都成了一件精巧的艺术品,是小说家所宣称的幸福追求或情感狩猎中的片段。总的来说,我们倾向于相信,前提是我们像阿尔特先生那样明智地意识到,所有关于爱情故事的描述都难免带有理想化色彩,更何况这些还出自自认健忘的司汤达之手。

司汤达的特长在于真诚,而非真实。他坚信我们应该忠于自己的感受,而不必拘泥于事实。这使他成为一位极为严谨、令人信服的自传作者,因为他深知自己只能以当下的视角书写过往,而非以当时的自我重现历史。他笔下的情感是真实的,因为那是他写作时的真切感受;他不为事实本身作保。他最痛恨的莫过于虚伪,或者说表现出不真实的情感。他之所以如此鄙视1814年波旁王朝复辟时期的法国社会,正是因为他认为这个社会建立在虚伪之上。司汤达无法容忍通过虚伪获得成功的社会秩序。在他笔下,那些坦率、慷慨的年轻英雄若想有所成就,就必须学会掩饰,学会玩弄欺骗的游戏。在这个腐朽的现代社会中,要想生存,不是靠狡猾,就是靠高超的玩世不恭——就像《帕尔马修道院》中的马基雅维利式人物莫斯卡伯爵,他对那些虚荣、恐惧的人的操纵令人叹为观止,而权力往往掌握在这些人手中。

司汤达自己成熟地认为,他的人生没有方向,他所能做的最多只是从环境中获益,而不是创造环境。阿尔特先生以温和的弗洛伊德精神将司汤达的一生描述为他在外省城市格勒诺布尔的童年经历所塑造的。在这里,他又不得不从小说家本人,从《亨利•布吕拉尔的生活》中寻找证据,这是司汤达对自己生命最初 20 多年的惊人无情回顾。这本书写于司汤达 50 多岁的时候,但完全没有中年时期令人生畏的温文尔雅,他在书中痛斥了他的律师父亲、他的姨妈(司汤达夫人去世后,年仅 7 岁的司汤达接替了他深爱的母亲在家中的位置)以及格勒诺布尔市本身。他对懦弱、卑鄙的父亲的厌恶–很可能是由于父亲最终没有留给儿子足够的钱来保证他的独立–最终以一种政治形式重新出现在司汤达的书中,表现为对所有权威的蔑视;任性的个人主义是司汤达不切实际的信条。同样,早年母爱的缺失也可以合理地解释他成年后狂热的爱情,以及他对毫无疑问相当普通的女性的不可能的赞美。格勒诺布尔偏执、贪财的资产阶级后来代表了整个法国 —— 至少在拿破仑的英勇冒险结束后,司汤达认为这个国家庸俗得无可救药。

司汤达从格勒诺布尔(Grenoble)转到巴黎,情况稍有改善,但仍不尽如人意。随后,他转向意大利,这个国家成为了他与现实妥协的地方。1814年后,他以情人、游客,最后是法国领事的身份,在罗马附近的奇维塔韦基亚海港(Civitavecchia)逗留的时间超过了在巴黎的日子。司汤达了解真实的意大利,却不愿将它与他想象中的意大利分开。在他心中,意大利的魅力仿佛只为他一人而存。司汤达眼中的意大利人拥有他认为同胞所缺乏的一切:热情、无拘无束、开放——他们更像文艺复兴时期的动荡生物,而非平庸的19世纪人。他笔下最伟大的虚构人物——《帕尔马修道院》(The Charterhouse of Parma)中的吉娜·桑塞维丽娜(Gina Sanseverina)——是司汤达心目中意大利的化身。她被自己的情感所支配,轻率得近乎疯狂,完全不合时宜,却又令人钦佩,甚至显得可信。矛盾的司汤达就是这样准确地描绘出了她急躁的心理活动。

司汤达并非一个成功的作家。他47岁才开始写作,1830年出版了第一部杰作《红与黑》(The Red and the Black),但无法仅靠写作维生,更别说像他原本期望的那样舒适地生活。他深知自己的作品不属于那个时代,它们那奇特地将抽象与戏剧性混合的风格超出了大多数读者的理解。正如他反复强调的,司汤达是为未来而写作,他想象着自己的作品可能在那个更崇高、更诗意的时代被志同道合的灵魂真正理解。过去50年既不崇高也不诗意,但在这段时间里,司汤达已跻身法国顶尖作家之列。随着小说形式的演变,读者品味也随之提升。他的精妙细腻和冷酷幽默符合我们的口味;正如阿尔特先生所说,他的”零度自由主义”(zero‐degree liberalism)—— 渴望独自寻找尽可能多的幸福 —— 也深得人心。在这部敏锐而文笔优美的《爱情之狮》(A Lion for Love)中,这位作家和小说家终于得到了应有的荣誉。

正文内容

Source:A Critical Biography of Stendhal

Related 相关影像拓展阅读

Related 相关影像说明文

Related 相关影像拓展阅读

ROOMETA 室友计划线上文化社区

Editor’s Pick 编辑推荐

Editor’s Pick 编辑推荐

鲍勃·迪伦:The Song Talk 访谈

在访谈中,鲍勃·迪伦谈到了创作歌曲的过程,强调了无意识的思维框架和环境对创作的重要性。他提到,创作歌曲可以是有意识的努力,也可以是灵感的自然流露,并讨论了对爱情主题的看法,认为许多流行歌曲的爱情内容并不重要。他还回顾了一些经典歌曲的创作背景,表达了对音乐家身份的重视,并认为歌词的深度和质量是其作品的独特之处。

阅读全文